理想汽车一次耗资巨大的召回事件,为整个新能源汽车行业敲响了安全警钟。10月31日,理想汽车宣布召回11411辆MEGA 2024款汽车,召回原因并非人们通常联想到的电池问题,而是源自看似普通的冷却液。

冷却液缺陷如何引发电池热失控 ?

理想 MEGA 的隐患传导链实际上非常典型。召回公告指出,初步调查显示,2024款理想MEGA冷却液防腐性能不达标,在特定工况下会腐蚀冷却回路中的铝板。

这一看似与电池无直接关联的缺陷,却能通过三个逻辑链条诱发电池爆燃危险:冷却铝板腐蚀渗漏导致散热系统失效,使动力电池长期处于超温状态;泄漏的冷却液若接触高压电路形成短路,产生的电弧可直接引燃电池包密封层;更严重的是,腐蚀产生的金属杂质进入冷却回路后,可能引发电池内部微短路,最终触发热失控。这种 “非核心部件缺陷→系统连锁反应→电池风险爆发” 的路径,意味着,即使电池本身没有任何质量问题,冷却系统的缺陷也可能间接引发电池起火。

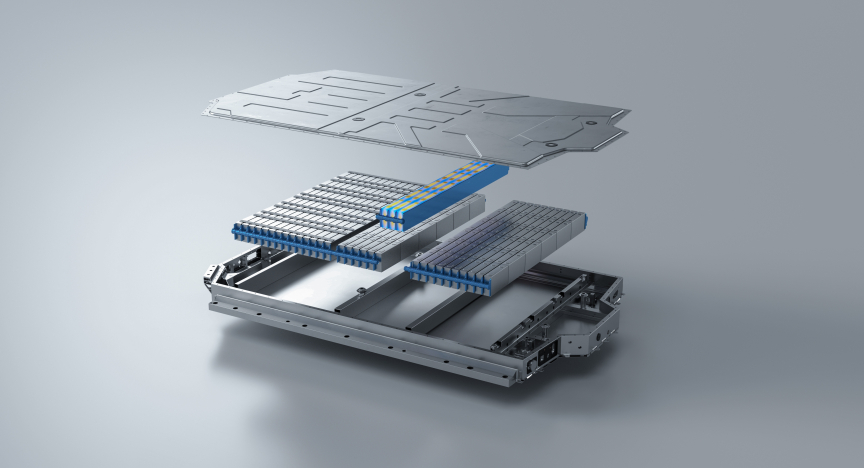

虽然和电池本身无关,但对于理想MEGA使用的麒麟电池,冷却系统的风险会被放大。因为从理想公开信息来看,理想为这套麒麟电池配备了更强的液冷系统方案,使“冷却面积提升到了原来的5倍”,还专门开发了更具回弹性的液冷板(来自理想官网描述),意味MEGA的麒麟电池依赖更大更复杂的液冷系统,对其可靠性要求更高。因此,一旦冷却系统出现问题,高能量密度的麒麟电池就将处在起火风险之中。

电动汽车起火原因呈现多元化

放眼全行业,非电池因素诱发的起火事故早已不是个例。在之前的阿维塔 12 自燃事件中,消防部门调查明确起火点位于副驾驶座椅内部,动力电池包结构完整且未发生热失控,初步判定为座椅电气组件过热引燃内饰,进而波及整车。

这起事故暴露了智能电动车的新风险点:为满足座椅加热、通风等功能需求,车内低压电气系统负载激增,若线束绝缘失效或控制单元冗余不足,同样可能成为火源。据不完全统计,2025 年上半年全国电动车火灾中,约 20% 可排除电池本身质量问题,诱因涵盖电路改装、内饰阻燃性不达标、热管理系统故障等多个维度。

解析电动车起火原因,可发现风险来源呈现 “多维分布” 特征。除了公众熟知的电池自身问题(如电芯缺陷、过充过放、碰撞穿刺),热管理系统失效是第二大诱因,理想 MEGA 的冷却液缺陷、部分车型的水冷管路设计不合理均属此类;第三类则是电气系统与材料风险,包括低压电路短路、内饰阻燃性能不达标、线束摩擦破损等,阿维塔事件便是典型代表。更值得警惕的是,现代智能电动车搭载的电子控制单元已超 300 个,全车布线总长可达 5 公里,庞大系统规模使单一节点的小概率故障,可能通过连锁反应升级为重大风险。

召回背后高昂的代价

还值得关注的是,理想此次召回的成本不菲。据测算,理想汽车此次召回总成本预估近20亿元,其中核心配件更换占比最高。同时,理想汽车还为召回车辆提供“10年/20万公里”的延保权益。

不过主动召回也赢得部分认可:老车主群体中,不少人认可企业承担 近20 亿元召回成本的担当,认为快速响应比隐瞒问题更值得信赖。长远来看,影响的持续性取决于两点:一是事故调查结论能否厘清责任边界,二是后续品控升级能否重建信任 —— 毕竟 MEGA 作为理想冲击高端纯电市场的核心车型,其安全口碑直接关联品牌技术形象。

新能源汽车安全管理的未来之路

理想召回事件为全行业敲响警钟:电动车的安全防控必须从 “电池单点防御” 转向 “整车系统防控”。在 5C 快充等新技术加速应用的背景下,冷却系统、高压电路、内饰材料等配套环节的安全标准需同步升级。

对于消费者而言,这起事件也提供了认知校准:判断电动车安全与否,既要看电池品牌与封装技术,也需关注热管理系统配置、内饰阻燃等级等细节;而对于车企,唯有将安全验证贯穿于零部件选型、系统匹配、极端工况测试等全流程,才能真正筑牢防线。

而随着监管层面强化约束,新能源汽车火灾事故需12小时内上报,瞒报将遭重罚。2024年我国新能源汽车召回量达415万辆,是2023年的3倍,动力电池相关故障占比超三成。在技术迭代与监管收紧的双重驱动下,“被动应对”已难以为继,主动排查、快速响应成为车企必修课。

理想MEGA召回事件发生后,多家车企已启动对冷却液及热管理系统的专项排查。看似微小的冷却液问题正在推动整个行业重新审视供应链质量管控体系,同时也在间接推动固态电池等安全电池技术的加紧研发。

冷却液引发的召回风波,本质是新能源汽车产业从 “速度优先” 转向 “安全与速度并重” 的必经阵痛。当技术创新的脚步不断加快,唯有以更严苛的标准把控每个细节,才能让电动车的普及之路走得更稳。